順豐保價8000只賠2000,快遞保價形同虛設

1.“保價”意義何在?

9月13日一早,“順豐寄丟20克黃金保價八千只賠兩千”的話題沖上微博熱搜榜首。

(截自微博)

據悉,杭州蕭山的小劉通過順豐同城業務寄送了價值8000元左右的20克黃金,并購買了價值8000元的保價服務。而當快遞丟件后,順豐客服卻表示只能賠付2000元。明明購買了保價服務,卻只賠償不到四分之一的價值,當事人表示難以接受。

事實上,就在前不久,順豐的另一次丟件也上了熱搜。當時深圳的夏女士通過順豐寄送了價值11000元的未拆封手機,由于未注意理賠條款,只選擇了2元的保價。也是因此,在丟件后順豐只愿意賠付1000塊錢。

如果說夏女士未能得到全額賠償還能歸咎于本人的疏忽,沒有選擇相應的保價服務。那么已經支付40元費用購買8000保價金額的小劉,又為何無法得到相應的賠付?

(圖片來源:錢江晚報)

從相關報道來看,小劉作為用戶已經選擇了最為穩妥的方式。不僅是用行業信譽較好的順豐寄送,還進行了足額保價。即便如此,依然發生了丟件和賠償不到位的情況,不由得讓消費者開始對整個行業的信譽產生質疑。同時,更加“陰暗”的猜測也逐漸浮現。

據小劉向記者表示,9月10日下午5點,快遞員上門取件,進行拍照后才帶走黃金。但在6點48分,小劉就接到了快遞員的來電,被告知弄丟了黃金:“我問他怎么回事,他說他把黃金放在口袋,上衣放在車上,然后去上廁所,回來就發現口袋里的黃金不見了”。

當時快遞員向小劉表示,他已經和快遞公司說過,肯定會有賠付。小劉向順豐客服反應后,對方也承諾會有賠付。

然而到了9月11日,小劉再次接到順豐客服電話時,對方卻表示只能賠付2000元。這樣的回應小劉自然不能接受,當他質問對方2000元的賠償金額有何依據時,客服卻回答不出來,只表示會向理賠部門進一步反饋。

小劉的經歷,加上接連發生的“高價物品丟件只少量賠付”新聞,讓網友紛紛質疑起賠付制度的合理性。更是有網友表示,快遞員在知道物品價值的情況下如果自行拿走,是不是也只需要基于運費進行少量賠付?就像這次丟失的8000元黃金,即使賠付2000元,也還“凈賺”6000元的差價。

(圖片來源:錢江晚報)

對于整個快遞行業來說,如果不能及時解決丟件賠付問題,無疑會對其信譽造成嚴重的負面影響。

2.保住了錢,失去了用戶

快遞賠付問題之所以積重難返,跟快遞服務的性質也有很大關系。

快遞業的主要營收就是物品配送過程中產生的費用,根據物品的重量和寄送距離而定,和物品本身的價值關系不大。而快遞公司的成本也是基于配送所需的人力、燃油費、房租等等,想盈利還是得靠薄利多銷。

當所有快遞公司都在追求單量時,發生丟件的概率也相應提高。在黑貓投訴平臺上以“丟件”為關鍵詞進行檢索,投訴量高達7萬多條。

(截自黑貓投訴平臺)

這么多起丟件事件,想讓快遞公司全都照物品價值進行賠付顯然也不現實。更何況,很多物品的價值很難界定,比如一些對個人具有重要紀念意義的物品,又或者各類證件證書。因而有關部門也對快遞丟件的賠付進行了規定。

據《快遞暫行條例》第二十七條:“快件延誤、丟失、損毀或者內件短少的,對保價的快件,應當按照經營快遞業務的企業與寄件人約定的保價規則確定賠償責任;對未保價的快件,依照民事法律的有關規定確定賠償責任”。

也就是說,未進行保價的快件,一般是基于快遞費進行賠付。通常賠償原則為快遞費的5-8倍為限。而進行了保價的物品,快遞公司就必須履行應盡的義務。

但是從條列中也可以看到,保價快件的賠償,還是基于“經營快遞業務的企業與寄件人約定的保價規則”。作為規則的制定方,快遞企業在這里的操作空間就要大很多了。

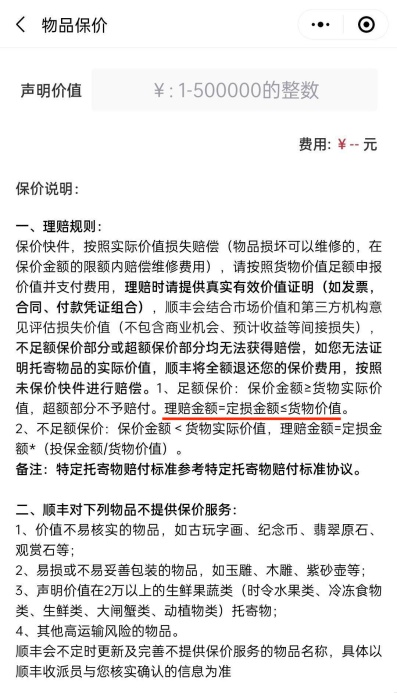

以順豐的保價規則為例,包括古玩字畫、紀念幣等價格不易核實的物品;以及玉雕、木雕等易損或不易妥善包裝的物品;還有聲明價值在2萬元以上的生鮮物品等,都不在其保價范圍之內。

而即使是符合保價的物品,也需要用戶證明實際價值,并由順豐結合市場價值和第三方機構意見來評估損失價值。依照順豐的規定,“理賠金額=定損價值≤貨物價值”。也就是說,即使用戶根據實際價值進行了保價,也不過是確定了理賠金額的上限,而實際賠償金額還是由順豐決定。

(截自順豐速運小程序)

在本次事件中,小劉所丟失的黃金無疑屬于“硬通貨”,在市場上也有著明碼標價。根據節前的金價,即使是按最低的回收價387.2元/克來算,20g黃金也價值7744元,遠高于順豐給出的2000元補償方案。

即便如此,順豐不僅沒能給出讓人滿意的賠付方案,還無法為既定的賠付方案提供合理解釋,難怪會讓眾多消費者忿怒不已。

9月13日中午,事件持續發酵后,順豐同城終于做出回應。稱其已于當天按照8000元的保價金額全額先行賠付到賬。同時經過警方的調查尋找,小劉遺失的黃金已經找到。

到這里,整個事件看似已經告一段落。然而對于順豐以及整個快遞業來說,還有更重要的事值得去反思。

3.快遞業是時候做出改變了

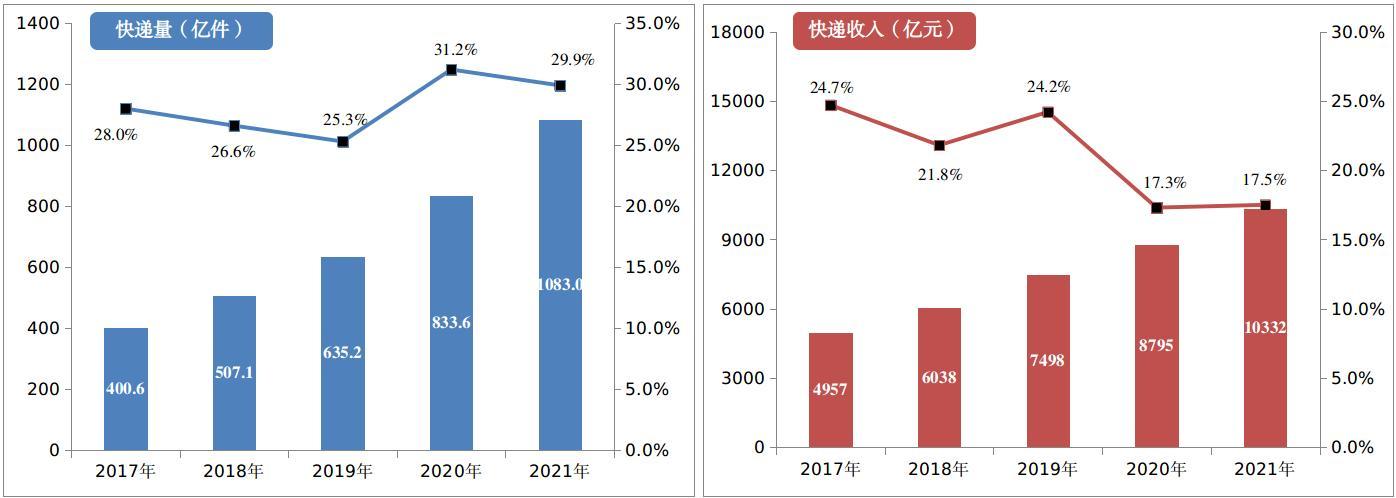

據國家郵政局統計,2021年全年,快遞服務企業業務量完成1083億件,同比增長29.9%。高速增長的單量背后,諸如丟件、損壞、延誤等等問題也更加凸顯。

(圖片來源:國家郵政局官網)

今年“3·15”時,國家郵政局披露:2021年,國家郵政局和各省(區、市)郵政管理局通過“12305”郵政業用戶申訴電話和申訴網站共處理申訴301680件,同比增長53.6%。

從投訴量和單量的增速對比來看,消費者對于快遞業的滿意度正在急速下降。作為服務行業之一,失去用戶信任對于快遞業來說是致命的。尤其是當貴重物品的寄送無法得到保障時,“郵寄”這一服務本身的價值都會大打折扣。

曾經的價格戰讓快遞業深受其害,如今“質量戰”“服務站”早已成為了快遞企業們的共識。比如力推送貨上門的菜鳥、順豐,持續鉆研供應鏈的京東物流,還有收購百世后不斷整合優化網點資源的極兔……

提升消費者體驗、提高物流數字化水平、保障基層工作人員待遇等等,這些都是快遞業明白自己必須要做的。但“做”是一回事,“做好”又是另一回事。無論是消費者還是基層工作人員,所需要的都不是表面文章,而是能解決真正需求的改變。

就拿這次的保價事件來說,如果順豐能在一開始就做到讓消費者滿意,也不至于事情越鬧越大,甚至登上熱搜榜首。若是問題出在制度上,那就努力改善;若是出在快遞員身上,那就提高準入門檻、加強培訓,并制定相應的懲治措施。

有些根深蒂固的難題或許很難在短時間內解決,但至少要讓消費者看到改變的決心,而不是坐視逐年上漲的申訴量不理。